今月の定例山行は笠取山。

笠取山は、埼玉県秩父市と山梨県甲州市にまたがる標高1,953mの水資源が豊かな山で、

多摩川の水源であるとともに奥秩父の主脈の1つになっています。

「日本三百名山」、「山梨百名山」、「新・花の百名山」にも数えられていて、

山頂付近からの素晴らしい展望や、ツツジ、シャクナゲ、高山植物などの花々が咲き誇ることでも知られています。

今回は、S谷さんが撮られたお写真とコメントでご紹介させていただきます。

予定通り6時鶴瀬駅前から貸し切りバスにて出発しました。

もちろんバスはいつもの「みよし観光バス」。

グリーンの車体にレインボーカラーのロゴが入ったコチラのバスです。

道路はスムーズに進み、ほぼ予定通り9時に作場平に到着。

当然のこと、雨具の用意は万全ですが、

万が一お天気が崩れることもありそうな気配。

そうなるとどうしてもこのあとの空模様が気になり出します。

各自準備運動をして早めの出発をしました。

佐場平口の道標。

クマ注意の看板もあり、ちょっと怖いですね。

まずは、なだらかな山道を進み始めます。

小さな渓流に架かるのは丸太と角材が組まれた橋。

渡る時は皆さん足元に気をつけて!

「一休坂分岐」で衣替え&ひとやすみ。

ヤブ沢峠。

ヤブ沢峠を越えて笠取小屋に2時間ほどで到着。

コチラでトイレ休憩。

何と、野生の鹿がお出迎えしてくれましたよ ‼

このホンシュウジカは、その名の通り本州に生息する鹿。

6種類いるニホンジカの亜種のひとつで、

エゾジカとキュウシュウジカの中間の大きさ。

奈良の鹿もホンシュウジカで、寿命は10年~20年だそう。

1.5mくらいのフェンスだと飛び越えられ、

繁殖力が旺盛で何でも食べることから、

各地で鹿の食害が問題になっているのは周知の通りなのですけど、

その姿はなかなかかわいいですよね。

3つの川の分水嶺に到着。

このあと、ここから二手に分かれるため

このあたりで集合写真を撮影。

はい、チーズ。 パシャリ。

「チー」と言うと口角が上がって笑顔になるため、掛け声を「はい、チーズ」にするとのことですが、最近はちょっと古い言い方なのでしょうか。(もともとは、英語圏での「Say cheese(チーズと言って)」からきているようです。)ということは、結構用いていた「はい、ポーズ」は口角が下がるため、あまり良くなかったのかも。「1+1は、2」という時代もありましたよね。皆さんは何ておっしゃいますか?写真の掛け声で少し悩んでしまうところです。

いずれにせよ、みなさんの笑顔はやっぱり素晴らしいですよね。

分水嶺の小さな3つの石柱。

雁坂峠への分岐付近(山梨県山梨市、山梨県甲州市、埼玉県秩父市の境目)に分水嶺(分水界)=異なる水系の境界線があり、ここから降った雨は、山梨市側では富士川の支流である笛吹川、甲州市側では多摩川、秩父市側では荒川へと流れて行くそうです。この場所が川の始まりだと思うと何だかワクワクしてきますね。

山頂へと1本伸びる急坂が笠取山の最難関。

その心臓破りの急坂を登りきるのはたいへんそうです。

ご一行も急坂であたふたしながら、

ちょうど12時に笠取山山頂(山梨百名山の山頂標識)に到着。

達成感に満ちた笑顔で集合写真。

さらなる岩場をやっとの思いで登り、

コチラ、本当(?)の山頂(1,953mの山頂標識)に到着。

今回の山は集合写真スポットがたくさんあって良かったですね♪

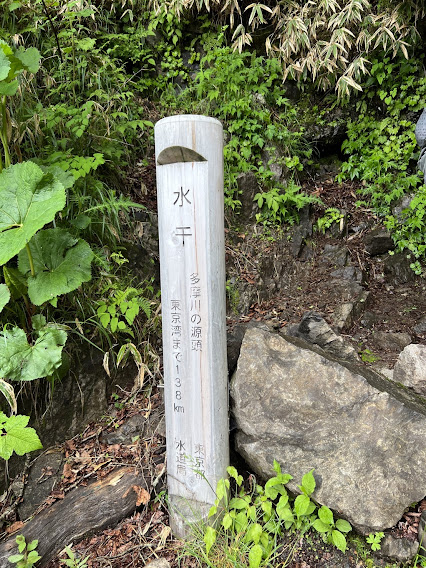

多摩川の源流、水干到着。

分水嶺と源流という2つの言葉がごちゃごちゃになりそうですが、

とにかくここから東京湾まで185kmだそうです。

A井さんは何度かこの場に来てるそうですが、

雫が垂れているのは初めて見たとか!

みんなでこの貴重な一滴でのどを潤しました。

以後、雨にも負けず下山。

やはり降り始めたのですね。

足元に注意しての慎重な下りになったもようです。

しかし、予定よりも早く15時坂場平に到着。

その後、18時鶴瀬駅にて解散しました。

無事お戻りになられて、ほっとひと安心です。

みなさま、お疲れさまでございました。

また、リーダー、サブリーダー様、

バスの手配などいろいろご苦労されたと思います。

重ねて、お疲れさまでございました。

最後にS谷さんからの豆知識。

笠取山の由来は、昔 山の役人が笠をとり挨拶したということからだそうです。

幕末から明治初期に焼畑や乱伐で森が消え、多摩川の水量が減っため、

大正時代になり、水道水源林としてカラ松、檜などが植樹されたそうです。

まさにその地域に数々の歴史ありですね。

S谷さん、ナイスコメントありがとうございました。

ホーム

会員募集案内

定例山行予定

定例山行の記録

過去の定例山行

とうげやまブログ

過去の山行の様子

会員のページ1

会員のページ2

会員専用 登山届

高橋さんのページ

リンク

お問い合わせ

QRコード

※ スマートフォンから上のQRコードを読み取ると、とうげやまブログのページをご覧いただくことができます。