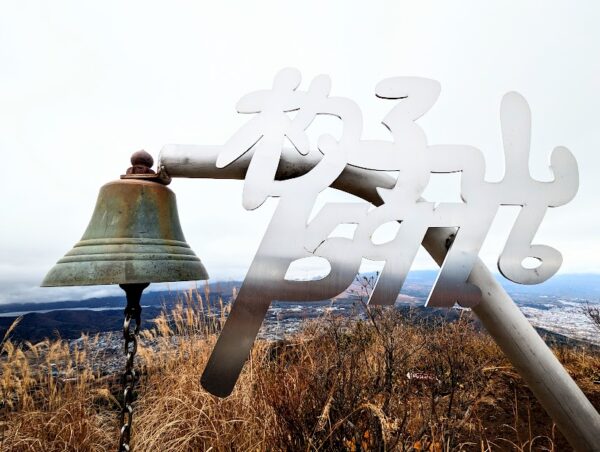

今月の「峠山の会」定例山行は、栃木県日光市の鳴虫山(なきむしやま)。

鳴虫山は、日光駅からのアクセスも良く、季節ごとに表情を変える自然が魅力の標高1103.5mの山。

「この山に雲がかかると雨になる」と言われていたことから鳴虫山と名付けられたのだとか。

下見で訪れた際には、登山道が荒れて歩くのが大変な箇所もあったのですが、

さあ、今回はどういった感じでしょうか。

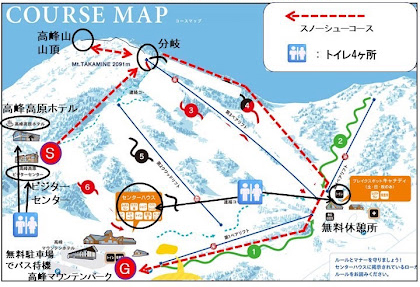

ルートは、神ノ主山(こうのすやま)、鳴虫山、合峰(がっぽう)、独標(どっぴょう)と縦走し、憾満ケ淵(かんまんがふち)に降りる周回コースです。

まずは電車を乗り継いで東武日光駅に到着。

登山道中にはトイレが無いので駅で用を済ませます。

駅前の大通りを歩き、登山口の方へと進みます。

朝からすっきりとしたお天気で幸先が良さそうです。

道路の先には日光の連山が迫って見えます。

高山になるとまだ少し雪も残っているんですね。

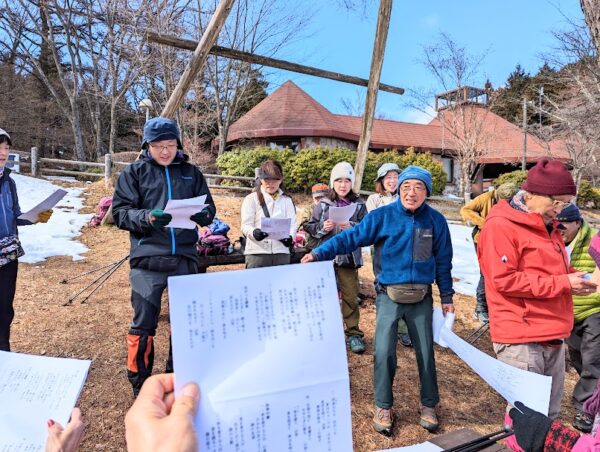

御幸町(ごこうまち)の橋を渡ったところで準備体操。

この日、体操をリードしてくれたのはT瀬さん。

初の仕切り役でしたが、頼もしかったです!

こちらが登山口。

最初はやや急登で始まります。

しばらく進んだ所で衣服調整をして、さらに登って行きます。

辺りには小さなスミレが咲いていました。

会員の方々はみなさん、健脚揃い。

列を乱さず、等間隔で進んで行きます。

快晴なので、物凄く暑くなりそうな予感がしてきます。

針葉樹林に入るとひんやりとした風がそよいでいて、

程良いクールダウンになりました。

春の登山ならではの爽やかな心地良さを実感できましたよ。

所々根っこがむき出しになって道を遮っています。

根に引っかからないように、足を踏ん張ってまたいで行きます。

序盤はずっとくねくねの登山道をゆっくり上がって行く感じです。

20~30分を目安として程よい箇所で小休憩。

水分やエネルギーを補給します。

地面には桜の花びらが散っていましたが、

頭上を見上げると、空高く伸びた山桜の枝にはまだ少し花が残っています。

登山口から45分くらいで神主山に到着。

進み具合は順調そのものです。

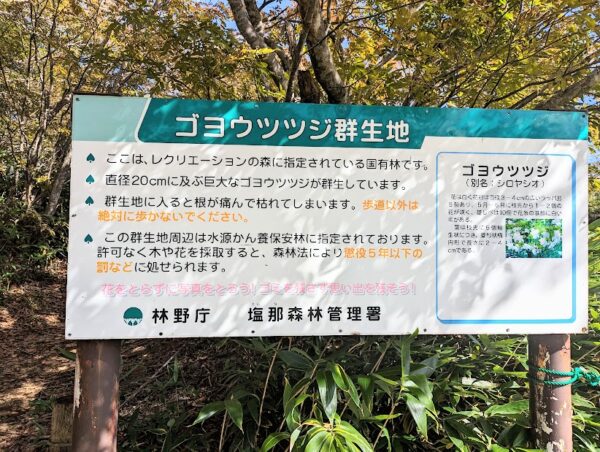

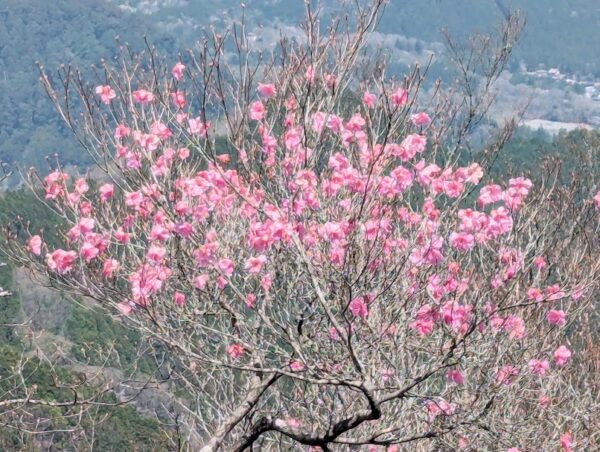

南側斜面にはアカヤシオが咲いています。

樹高の高いツツジなので、花は遠くに咲いている感じ。

地味ながらも爽やかに春を感じさせる薄ピンクの花です。

木の根が階段状に張巡らされた箇所が続きます。

少し行っては上ったり降りたりのアップダウンが繰り返すので、

なかなか登り甲斐のある登山道です。

方々にカタクリの花が咲いていました。

ちょうどカタクリの開花時期になっていたようです。

カタクリは早春、雪解けの時期に山林の北斜面で花を咲かせ、

その花びらは朝日を受けて広がり、夕方には閉じるのだそう。

少しピンク味がかった紫の花色も素敵ですし、

華奢な風貌と斑の入った葉も魅力的ですね。

山頂手前の上り坂を一気に登ると鳴虫山の頂上です。

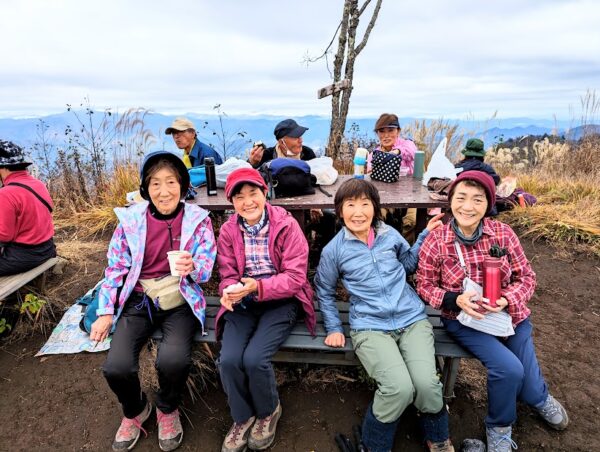

標識を囲んで集合写真。

今回参加のメンバーは17名。

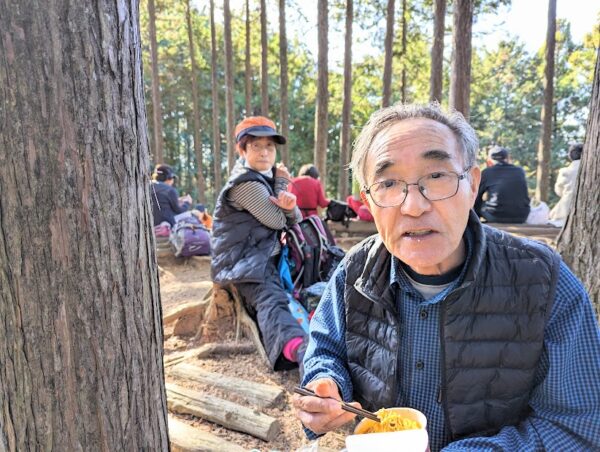

昼食は30分以上時間を取って、しばしの間ゆっくり過ごします。

暖かいので気分も最高です。

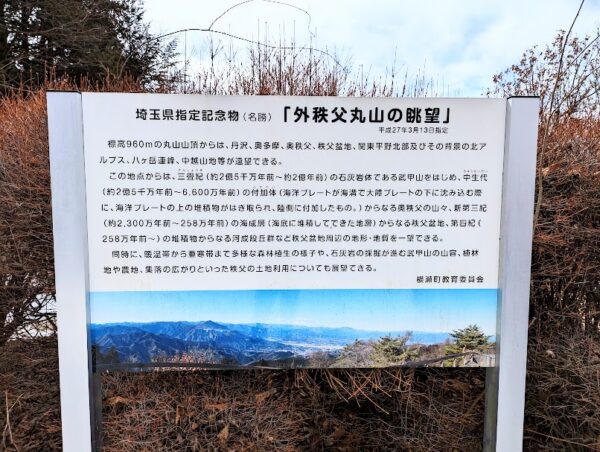

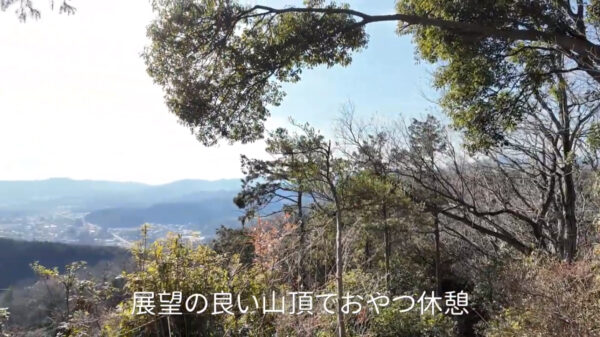

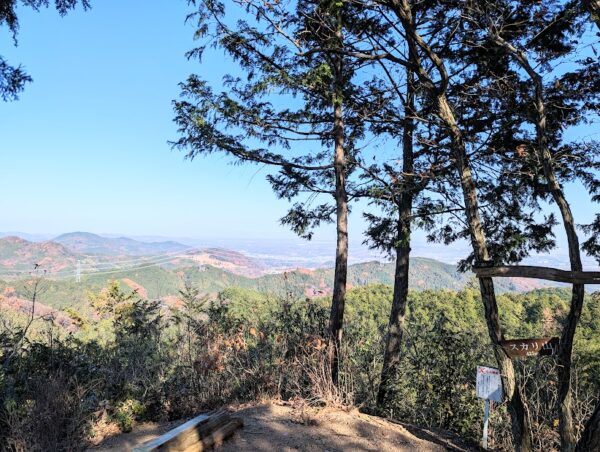

山々の眺望は木々が遮ってしまい少し残念ですが、

その分ツツジの花が賑やかになっていたので良かったです。

ランチ後は下山。

急坂、木の階段から始まります。

階段の手摺はもろくなりかけていました。

根っこや岩がごろごろしているので、

滑らないように注意しながら降りて行きます。

なるべく間隔を1m以上開けるように心がけ、

両手にストックはむしろ危険なので、片側ストックで進みます。

下りといってもいくつかピークがありますので、

上ったり降りたりします。

そして合峰に到着。

下りも順調に歩を進めています。

岩場の段差あり。

ロープの張られている箇所もちょくちょく現れてきます。

それにしてもみなさん、さすがですよね。

ペース良く難関をクリアしていきます。

独標に到着。こちらが最後のピークですね。

ですがまだまだ難関は続きます。

今ルート一番の難所がこちら。

根っこの下にあるはずの土ががえぐられて、急斜面の途中で根が道を阻んでいます。

根に乗ってまたがないと進めないのですが、その位置がそこそこ高いので、

足元が地面に付かないまま乗り越えなくてはなりません。

相当たいへんなのですが、こういった箇所を進むのが楽しいともいえますよね。

ここまで来れば、もうあと少しです。

ミツマタの群生地に到着。

ちょうどミツマタも満開を迎えていました。

そして終点ともいえる憾満ケ淵に到着。

並び地蔵(化け地蔵)と渓流・滝が見どころの観光スポット。

この後は安川町バス停からバスに乗り、東武日光駅に戻りました。

こんな感じで今回の山行はおしまい。

無事下山できてひと安心です。

それも予定より早めの終了になりました。めでたし、めでたしです。

みなさま、お疲れさまでございました。

PS.朝霞台でのお疲れ会の様子。

飲んで食べて大満足の1日でしたよ!

つっちーさんのブログ

つっちーの日々

【鳴虫山】アカヤシオとカタクリの咲く山

**********

※「峠山の会」では常時、会員を募集しています。

埼玉県富士見市界隈にお住まいの方で登山に興味のある方、

私たちと一緒に登山を楽しみませんか?

是非とも、ご参加をお待ちしています。

「参加希望」などと件名を付けてお問い合わせください!!

お問い合わせはコチラから → お問い合わせ

ただし、会員になられるには月1回の定例会にお越しいただいて、

会費をお支払いいただくことが必要です。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。 → 会員募集案内

**********

ホーム

とうげやまブログ

動画~YouTubeチャンネル

会員募集案内

定例山行予定

定例山行の記録

過去の定例山行

過去の山行の様子

会員のページ1

会員のページ2

県連 高橋さんのページ

リンク

お問い合わせ

QRコード

※ スマートフォンから上のQRコードを読み取ると、とうげやまブログのページをご覧いただくことができます。