今月の「峠山の会」定例山行は2回。

そのうち1回目の行先は埼玉県の金勝山(きんしょうざん 標高263m)。

こちらでオリエンテーリングを行いました。

ちなみにオリエンテーリングとは、地図とコンパスを使って点在するポイントを辿り、所要時間内にそこで獲得した点数を競う一種の野外スポーツ。

この日は、できるだけ多くのポイントを通過して時間内にゴールするということが目的。

コンパスの使い方を習得し、オリエンテーリングを楽しむことが最優先なので、

時間は競わず、順位も付けないこととしました。

多くのポイントを通過するためには、どんなコースを進むかが重要なカギとなります。

班ごとに違ったルートを選ぶところが面白いですよね。

ゴールは「小川げんきプラザ本館」で、12時にそちらにに集合してみんなで昼食を摂ります。

(今回は、参加された方々が撮られたお写真とT村さんの動画からのお写真・コメントを拝借させていただきました。)

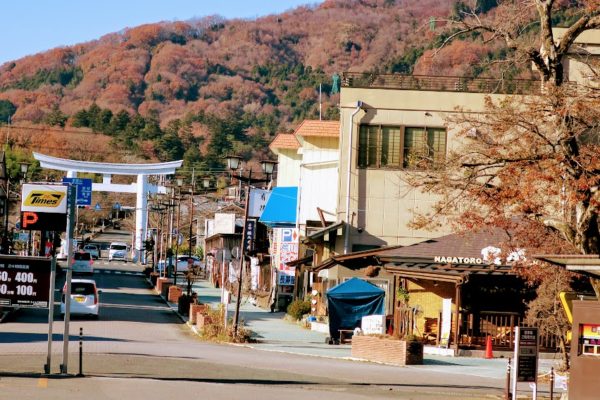

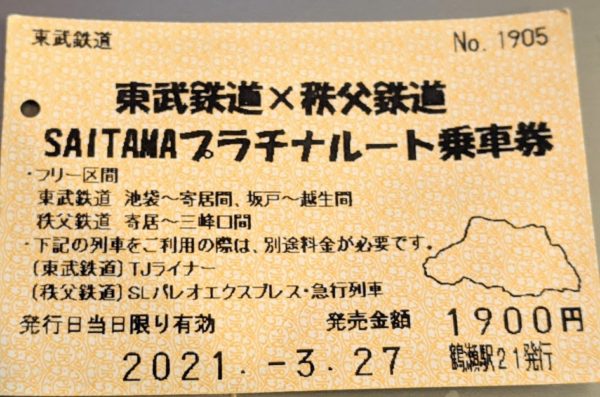

まずは、東武竹沢駅に到着。

早速、4グループ(各班3名)に分かれてルートの相談です。

ヤマップなどのスマホアプリで地図を見るのは禁止ということなので、

紙の地図とコンパスだけが頼りとなります。

4日前の定例会でもコンパスの使い方を勉強しました。

さて、みなさん 大丈夫でしょうか。

実際に現地で使ってみないとよくわからないものですよね。

駅をスタート地点とし、オリエンテーリングの開始。

北斜面のルートにはうっすらと雪が残っていました。

アイゼンを使うほどではなく、難なく歩けるようで安心しました。

途中、ロウバイが咲いている広場がありました。

石鹸のようなフルーティーな香りが漂うロウバイの花。

2月初旬なのにもう春の気分になりますね。

各ポイントを通過する度、

地図にコンパスを当てて次の行先を目指します。

地図を確かめながら歩きます

金勝山山頂で別チーム発見!

コンパスの使い方確認中

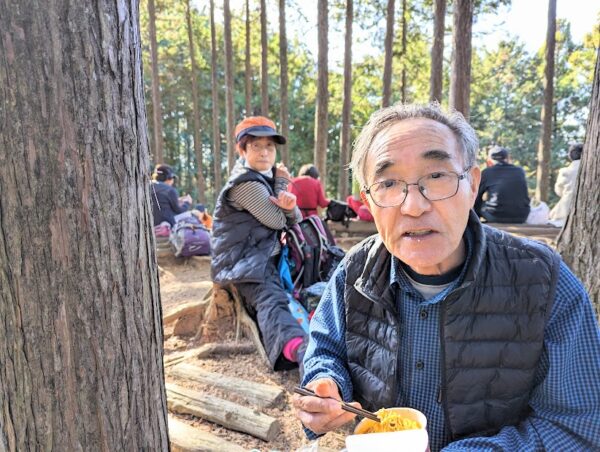

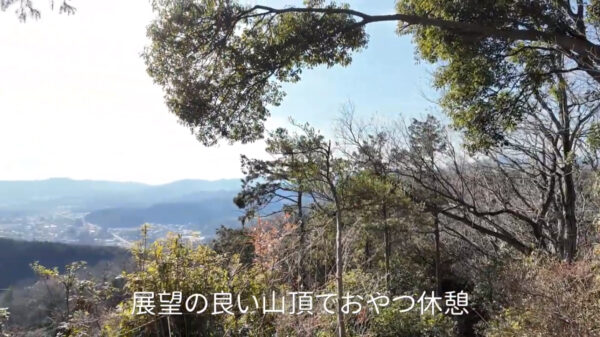

展望の良い山頂でおやつ休憩

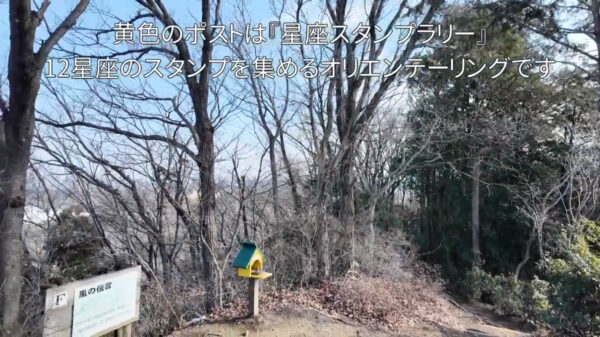

黄色のポストは「星座スタンプラリー」

12星座のスタンプを集めるオリエンテーリングです

地図に書かれた番号と同じポイントを探します

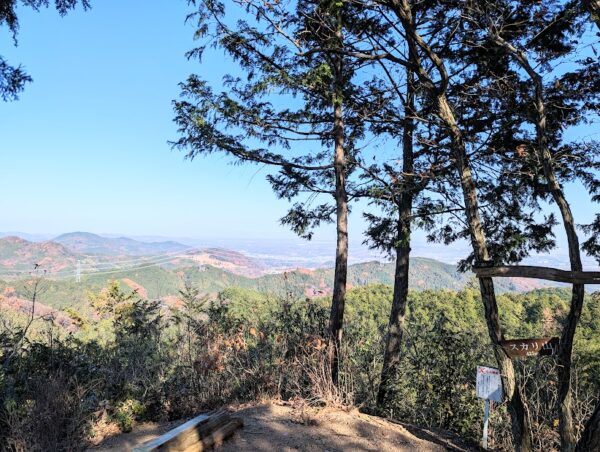

見晴らしの良いピークがいくつかあり

普通にハイキングも楽しめます

また別チームみっけ♪

こちらでは、早咲きの梅も見られますね。

可愛らしい梅が咲いていました

この辺りは雪が結構積もっていますね。

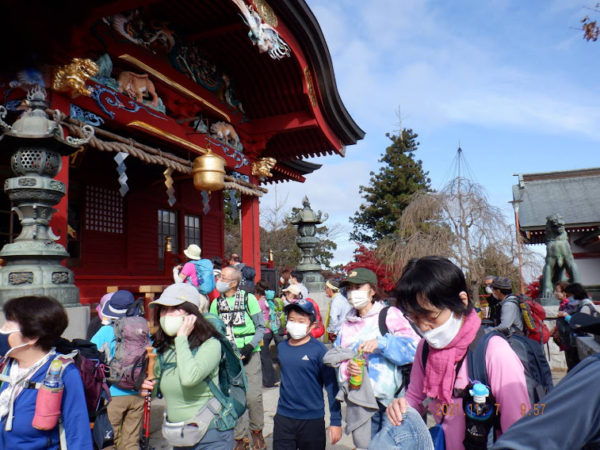

いくつかポイントを通過して各班がゴール。

「小川げんきプラザ」に集まり記念撮影です。

中には初参加の会員の方のお姿も。

すっかり馴染んでいらっしゃるご様子ですね。

げんきプラザから堂平山、笠山が見えます

帰りは全員一緒に下りました

こんな感じで会員の方々の楽しまれた様子がよ~く伝わってきますね。

お天気にも恵まれ、充実された山行だったもようです。

みなさま、お疲れ様でございました。

動画 ~YouTubeチャンネル「峠山の会」

T村さんの撮られた動画、ますます良い仕上がりになっていて凄いですね!

YouTubeチャンネルへの登録、高評価もよろしくお願いします♪♪

**********

過去の山行のようす

**********

※「峠山の会」では常時、会員を募集しています。

埼玉県富士見市界隈にお住まいの方で登山に興味のある方、

私たちと一緒に登山を楽しみませんか?

是非とも、ご参加をお待ちしています。

「参加希望」などと件名を付けてお問い合わせください!!

お問い合わせはコチラから → お問い合わせ

ただし、会員になられるには月1回の定例会にお越しいただいて、

会費をお支払いいただくことが必要です。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。 → 会員募集案内

**********

ホーム

とうげやまブログ

動画~YouTubeチャンネル

会員募集案内

定例山行予定

定例山行の記録

過去の定例山行

過去の山行の様子

会員のページ1

会員のページ2

県連 高橋さんのページ

リンク

お問い合わせ

QRコード

※ スマートフォンから上のQRコードを読み取ると、とうげやまブログのページをご覧いただくことができます。