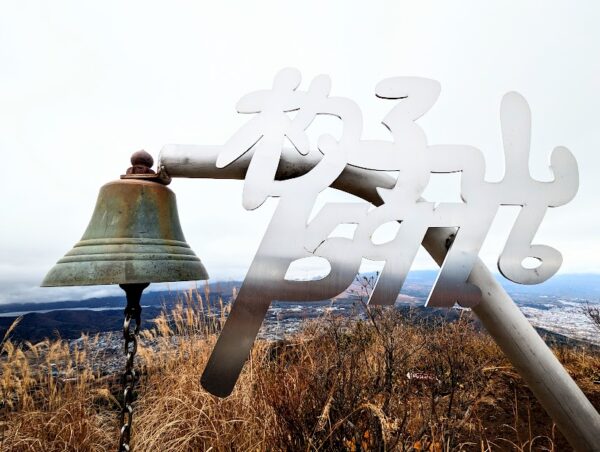

今月の「峠山の会」定例山行は長野県と群馬県にまたがる黒斑山(くろふやま)。

黒斑山は、浅間山(あさまやま)の第一外輪山の最高峰で、その標高は2,404m。

※ ちなみに浅間山(標高2,568m)は、現在も活動を続ける日本で最も高い活火山。黒斑山と前掛山の外輪山が二重に連なり、中央には新しくできた中央火口丘の釜山がある三重式火山です。

黒斑山の登山道では多くの高山植物が見られるため、花の百名山にも選定されています。

頂上から見える浅間山の雄姿が絶景とのことですが、さてどんな景色なのでしょうか。とても楽しみです。

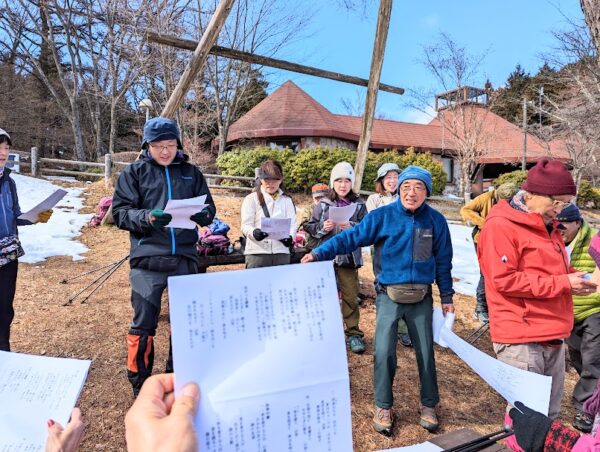

まずは、貸切バスを利用して高峰高原ビジターセンターに到着。

体操部長のリードのもと、全員が順番に「1、2,3,・・・」と声を出して準備体操をしました。

県連の登山学校で教わったやり方ということで、なかなか新鮮でした。

持ち物を確認し、いよいよ出発です。

道路を進んだすぐのところが、車坂峠(標高1973m)。

スタート地点ですでに標高が高いんですね。

低地では酷暑の予報ですが、こちらの辺りは涼しくて半袖では寒いくらいです。

周りには高山植物がいくつか見られます。

白いウスユキソウも清々しく咲いています。

(ジャパニーズ・エーデルワイスと言うそうです。)

白くてふさふさしているのはヤマブキショウマ(山吹升麻)。

登山口の柵を抜け、登山道に入ります。

青紫色のヒメシャジンは釣り鐘型のキキョウ科の花。

最初は緩やかな道が続きます。

道中には霧が立ち込め、先の視界が遮られています。

夏の朝の普通の光景なのでしょうか、雲の中にいるかのようです。

遠くまで本当に深い霧に包まれています。

開いたばかりのアザミの花。

カラマツ林は笹で地面が覆われています。

辺り一帯はミストが充満しているのか、ひんやりとしていて幻想的。

時たま首筋をかすめる冷たい風も心地よいです。

それでも歩けば少しづつ身体は汗ばんできます。

少し歩いては小休憩。

暑くなると思って熱中症対策を考えていたのに、

まったく逆で、意外と涼しくて驚きました。

体力的には何も問題なく、余裕しゃくしゃくのみなさんです。

頼もしい限りです。

登ってから次は下ってのアップダウン。

岩がごつごつしてきました。

トーミの頭まではガレ場があります。

足元でぐらつく岩には要注意です。

カラマツ、シラビソ、コメツガといった松の仲間が多く分布しています。

山では今朝がた雨が降っていたようですね。

エゾマツの葉先にも雨滴。

地面もぬかるんでいる場所がいくつかありました。

下山したら靴が泥だらけだったりして。

少し開けた場所でも休憩。

この日は登山客が多く、交差や道譲りも結構ありました。

もう夏休みなのかな、お子さん連れの登山客もいらっしゃいましたよ。

この辺りの崖下にはピンクのコマクサが咲いていたようです。

岩肌で孤高に咲くコマクサ(駒草)は、

強い繁殖能力と可憐な色・形から「高山植物の女王」とも言われています。

確かに独特の花で印象に強く残りますね。

再び林の中に入ると歩きやすい道になります。

横枝が下方に無数に伸びて、まるで根っこのようになって立つカラマツ。

ときどき、ちょっとした難所あり。

岩の間をすり抜けながら段差を攻略。

コメツガの実。

2~3センチ程度の小さな松ぼっくりになります。

ゴゼンタチバナ(御前橘)はミズキ科の植物。

輪状に生えた葉が6枚以上になると花を付けるのだとか。

シラビソの新芽は鮮やかな薄緑。

先端が色変わりしているこの姿は今の時期だけしか見られないかもしれませんね。

階段は朽ちていますが、大丈夫です。

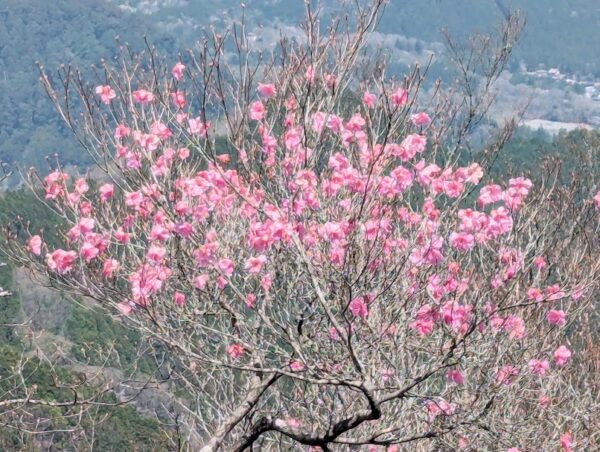

登り始めの場所では花終わりだったシャクナゲ(石楠花)も

標高が高くなるとまだ咲いているものがありました。

低地にあったのは花期が若干早いアズマシャクナゲだったのかもしれません。

そしてこちらはハクサンシャクナゲのようです。

白×ピンクの花びらには緑の点々も入り、とっても美しいです。

ただし、葉には毒があるようなので動物も葉を食べないそうですよ。

槍が鞘の避難豪(シェルター)。

浅間山からの噴石対策なのでしょう。

噴火口から3kmの地点ということで、この場所に設置されたそうです。

槍が鞘(やりがさや)に到着。

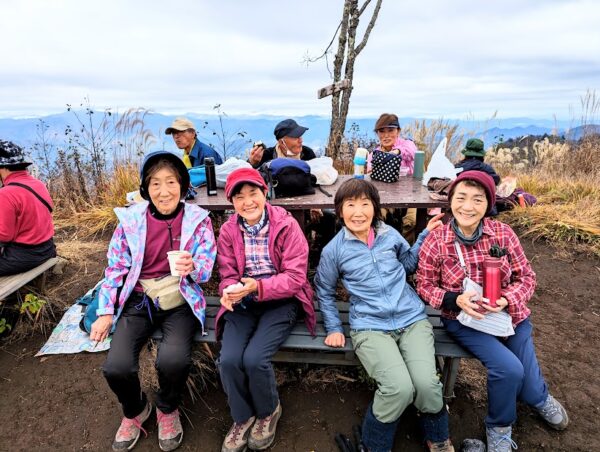

今回はここでA班、B班に分かれるので、

ひとまず21名全員で記念撮影。

A班はこのあと黒斑山を目指し、B班はここまででそのあと戻ります。

エーデルワイスのつぼみ。

A班はさらに先に進みます。

ガレ場も霞がかっています。

ロープの外側は危険のようですね。

トーミの頭(とーみのあたま)に到着。

そしていよいよ黒斑山 山頂に来ました。

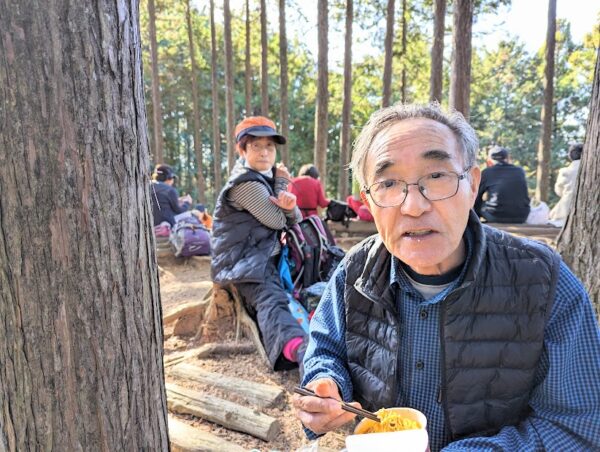

山頂でランチタイム。

期待していた山頂からの見晴らしですが、全く見えません。

もう目の前が全部白いだけです。

雲が無ければ、浅間山全体が良く見えていたらしいのですが、残念。

でもその分、涼しくて快適でした。というしかありませんよね。

そういうわけで、景色は見られませんでしたが、

各々、持参した食事を存分に楽しみましたよ。

30分ほどで食事を済まして今度は下山です。

途中まで来た道を戻り、分岐から中コースを下ります。

振り向くと往路では視界になかった細い奇岩が見えました。

こちらの分岐から車坂峠方面に進みます。

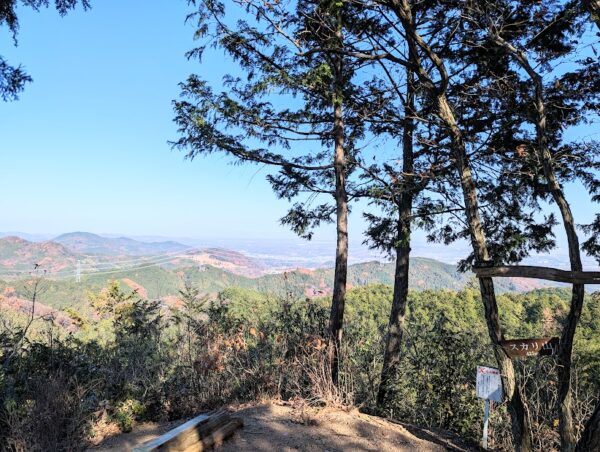

午後は霧が晴れてきて向こうの山がはっきりと見えてきました。

下りも終盤、まだまだ元気な方々です。

こんな感じで無事下山が終了。

それにしても、山を下りると物凄い暑さなのにはビックリ。

山にいるときよりも帰路のほうが水分を多く摂る必要がありました。

そして帰りのバスからは浅間山がくっきりと見えましたとさ。

今回も無事戻ることができて良かったです。

リーダー、サブリーダー様、ありがとうございました。

そしてみなさま、お疲れさまでございました。

つっちーさんのブログ

つっちーの日々

**********

※「峠山の会」では常時、会員を募集しています。

埼玉県富士見市界隈にお住まいの方で登山に興味のある方、

私たちと一緒に登山を楽しみませんか?

是非とも、ご参加をお待ちしています。

「参加希望」などと件名を付けてお問い合わせください!!

お問い合わせはコチラから → お問い合わせ

ただし、会員になられるには月1回の定例会にお越しいただいて、

会費をお支払いいただくことが必要です。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。 → 会員募集案内

**********

ホーム

とうげやまブログ

動画~YouTubeチャンネル

会員募集案内

定例山行予定

定例山行の記録

過去の定例山行

過去の山行の様子

会員のページ1

会員のページ2

県連 高橋さんのページ

リンク

お問い合わせ

QRコード

※ スマートフォンから上のQRコードを読み取ると、とうげやまブログのページをご覧いただくことができます。